目录导航

- 恶心的定义与特点

- 时间如何影响我们的感知

- 恶心体验的心理机制

- 不同文化中的恶心反应

- 如何管理和应对恶心情绪

恶心的定义与特点

恶心是一种复杂而微妙的情感,通常被人们形容为一种不适或厌恶。它不仅仅是生理上的反应,也是心理状态的一部分。常见于视觉、嗅觉以及味觉等多种感官刺激中。例如,看到腐烂食物时产生的不适就属于典型的视觉恶心。

在医学上,恶心也可能是某些疾病和状况引起的不适症状,如胃肠道问题或感染。在这方面,它可以视作身体发出的警告信号,让我们意识到潜在的问题。此外,每个人对于不同事物所引发的恶心水平各有差异,这主要受到个体经历、习惯及文化背景影响🧠。

时间如何影响我们的感知

时间因素显著地改变了我们对各种事件和刺激的认知。当一件事情刚发生时,人们往往会更容易产生强烈反响,比如当偶然目睹一些令人作呕行为时。这种初步印象很难消失,而随着时间推移,对这些过去事件记忆逐渐模糊,不再那么敏锐😵💫。

比如,一部恐怖电影中出现骇人的场景,在观影过程中可能让观众大惊失色。然而,如果过了一段时间后重看这一幕,人们可能会减轻其带来的负面感觉,从最开始的大呼小叫变成淡定自若🎥。这种现象表明,我们内在处理信息的方法并非静态,而是在不断变化之中🔄。

恶心体验的心理机制

面对讨厌或者可怕事物的时候,大脑内部几乎立刻启动防御机制来保护自己。其中一个重要环节就是“情境相匹配”,即通过以往经验判断当前情况是否危险。如果此类情况频繁出现,会导致相关神经通路更加活跃,从而使得未来遇到类似情况时,也能迅速做出回应⚡️。

例如,有研究显示,当人们接触特定气味如臭鱼肉或者霉菌时,其大脑区域尤其是杏仁核(负责情绪)立即派遣信号给身体,引导其逃避。因此,一个惧怕虫子的人碰巧发现爬行的小虫,很有可能表现出剧烈反应🐛,甚至伴随头晕或想要呕吐🤢。

不同文化中的恶心得反应

不同地区和民族对什么东西构成“脏”的理解存在显著区别。从饮食习惯来看,中国菜里的牛蛙特色,对于西方许多人而言则极具挑战性。而另一方面,在东南亚国家,例如泰国,当街边摊贩提供昆虫作为美食,却让不少游客直冒冷汗😱。这样的例子展示了环境因素塑造每个人独特观点的重要性🌍.

除了饮食外,还有很多日常行为也是因文化差异造成误解。如某些国家允许公共场合吸烟,但另一些地方对此持严格限制态度🚭。因此,同样一项活动,由于文化背景迥异,就能激发截然不同程度的不安乃至愤怒📈。

如何管理和应对恶心情绪

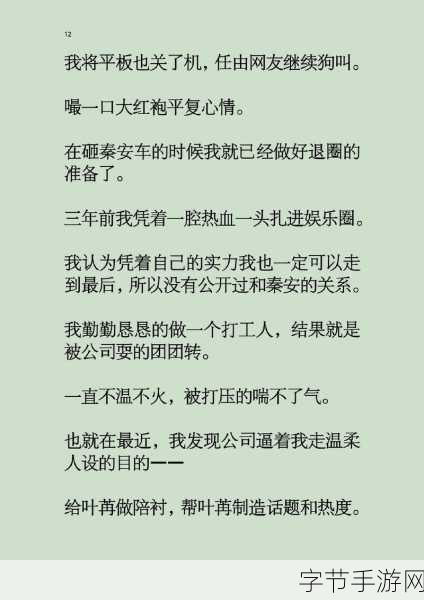

掌握一定技巧能够帮助控制生活中不可避免出现的那些让人觉得不舒服且烦躁的信息。一种有效方式便是练习深呼吸,通过调节自身注意力,将焦虑从身上排除开🍃✨。同时进行冥想也是不错选择,可以提高专注力,把注意点转向其他积极元素😊❤️。

此外,与他人分享自己的经历也可以成为释放压抑良好的渠道,通过交流找到共鸣,使得单纯自我沉浸其中无法摆脱困境获得突破🥳👫🏻。「找专业人士倾诉」这个选项虽听起来较为陌生,但是确实值得尝试,以获取专业建议来改善生活质量✍️🏽!

问答:

Q: 为什么有时候只是一幅画就能让我感觉到极端的不安?

A: 艺术作品往往利用夸张手法展现黑暗主题、人性的挣扎,这会直接打动观者内心经历,自然而然便引起强烈共鸣⚡️☁️!

Q: 我该怎样正确表达我的厌倦以免伤害他人的感受呢?

A: 探索使用“我”语言形式阐述观点,例如:“我感觉……”,这样既传达真实反馈,又减少指责意味⌨️👍🏼!

参考文献:《思维风暴:探索人体与心理之间秘密》、《跨越空间界限:全球化下的新鲜话题》