吃瓜有理,爆料无罪:解读社交媒体时代的舆论现象

目录

- 社交媒体与信息传播

- 吃瓜文化的兴起

- 爆料行为的心理动机

- 法律与道德界限探讨

- 如何看待公众人物隐私

社交媒体与信息传播

社交媒体的发展为大众提供了一个自由表达意见的平台。无数个体可以通过微博、微信和其他平台迅速发布他们对各种事件的看法,这种快速的信息流通在某种程度上鼓励了“吃瓜”现象。一时间,各类新闻热点如雨后春笋般涌现,用户们纷纷参与讨论,共同分享自己的理解和观点。🌍📰

这种信息传播模式虽然使得各类消息广泛流传,但也带来了许多问题。在众多资讯中,有些是真实可靠的,而另一些则可能是经过加工或虚构的信息。因此,在这样的环境下,“吃瓜”的背后往往隐藏着复杂而矛盾的人性。

吃瓜文化的兴起

“吃瓜”这一说法源于网络,用来形容围观他人事情的一种态度。这股风潮吸引了大量网友热衷于跟进各种娱乐圈八卦、社会新闻乃至政坛动态。从明星绯闻到突发事件,人们乐此不疲地追逐这些话题,只求能够抢先一步获取最新动态,并在评论区发表个人见解。🍉💬

这不仅反映出大众对于新鲜事物好奇心,也揭示了一种集体意识。当某一话题成为热门时,每个人都想要加入其中,与他人进行互动。而正是这种自发形成的话语权,使得个别案例甚至能影响整个社区氛围,引导舆论走向。有趣的是,即便是不相关的话题,当它被标记为“热”,总会有人愿意前来凑热闹🔥。

爆料行为的心理动机

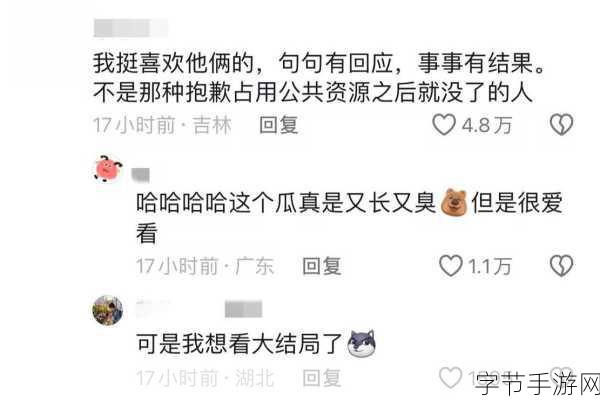

为什么如此多人愿意关注并转载那些未经证实的信息?潜藏在人群后的心理因素显然非常重要。“爆料”的快感似乎让每一个参与者都找到了存在感,不少人在这个过程中获得满足,同时实现自我价值🏅✅。

从社会认同角度来看,人们常常希望自己所持有的信息能够得到认可,因此迫切需要借助外部声音确认自己的判断。此外,一部分网民内心深处渴望占据高地,希望通过掌握更多内幕,以显示其聪明才智。然而,这样一种思维方式却容易导致错误信息扩散,对当事人的生活产生负面影响😔🚫。

法律与道德界限探讨

随着“吃瓜”文化愈演愈烈,对于法律责任及伦理规范的问题日益突出。如果涉及到诽谤、侵害隐私等情况,如何保护受害者权益成了一大挑战📜⚖️。尽管言论自由受到宪法保障,但恶意捏造事实或者故意误导也是不可忽视的问题。

法律应如何适应新时代发展,需要不断探索有效的方法以维护公共利益。同时,大众自身是否具备基本的数据甄别能力,以及是否尊重他人的私人空间,也是值得深思之处🔎🤔。尤其是在面对名人时,我们更应该谨慎,因为每一次随便转发都有可能造成难以逆转的伤害👁️🗨️.

如何看待公众人物隐私

公众人物因职业关系,自然而然就将自己置于聚光灯下。他们的一举一动都会被放大审视,从而陷入舆论漩涡🎭✨。但究竟怎样才能平衡公众知情权和个人隐私之间微妙又脆弱的边界呢?

不少台湾艺人曾表示,他们宁可远离喧嚣世界,以寻求片刻安宁;相较而言,更倾向保持低调生活。不少网友对此颇有争议——认为作为偶像,应当承担一定责任,为粉丝做表率🙌❤️。不过,无疑这场辩论呼唤着我们重新审视名人与普通公民之间的不平等待遇以及彼此间建立信任的重要性❓🤝.

问答

Q: “什么情况下会涉及到侵犯名人隐私?”

A: 当曝光关于他们未公开过的重要私人事项,如家庭背景或健康状况等,可以构成侵权行为。

Q: “为何大家那么喜欢炒作明星八卦?”

A: 明星身处耀眼舞台,其故事和经历极易引起共鸣,加之强烈好奇心,让很多人为之疯狂!

参考文献:《网络时代的新型语言》《现代传媒对社会变革影响》