宗教差异的全球视野:美国、欧洲、日本与中国

文化背景对宗教的影响

每个国家和地区都有其独特的历史背景,这些背景塑造了当地居民的信仰体系。美国以基督教为主流,尤其是新教,它在社会生活中占据着重要地位。然而,多元文化带来了其他宗教,如佛教、伊斯兰教等。🇺🇸 欧洲则因历史原因形成了不同的宗派,其中天主教和东正教尤为突出,同时也有大量世俗化现象,导致人们对传统信仰采取更开放或怀疑态度。

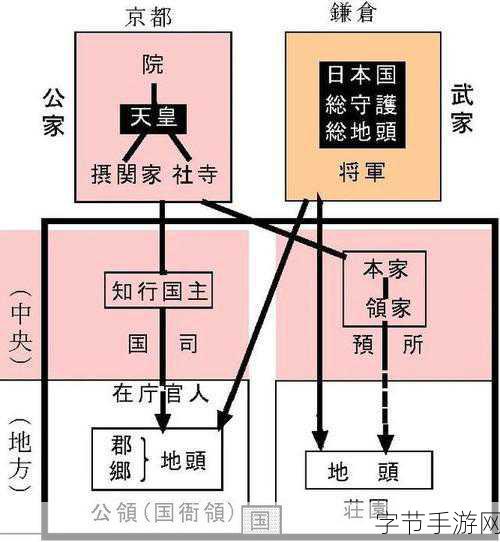

日本作为一个高度同质化的社会,其宗教学说主要由神道和佛教构成。这两个信仰互相融合,使得节日及仪式充满特色,而这些习俗常常伴随自然元素,与土地紧密相连。🌸 中国则拥有深厚而复杂的哲学思想,以儒释道三家并存。在当代,中国政府对于宗教活动进行一定程度上的管理,但仍存在多样性,各种民间信仰依然活跃。🏮

信徒与社群表现形式

南北美洲以及西欧各国普遍鼓励社区聚会,这是许多基督徒的重要组成部分,通过周末崇拜强化彼此之间联系🤝;相比之下,日本的大多数人虽然参与传统祭祀,却不太可能积极加入正式社团。他们往往重视家庭内部的小规模庆祝,更注重个人内心感受💖。

尽管如此,各国青年趋势显示出一种“寻求自我”的倾向,他们开始探索非传统灵性的道路。例如,在中国,一些年轻人逐渐接触到瑜伽、冥想等实践,希望通过身心连接找到归属感✨。

对科学与理性的看法

科学在现代社会的发展大幅改变了大众对世界运作机制理解。一方面,美国一些福音派神职人员试图将某些科学发现融入圣经解释中🧠,另一方面,大众传播媒体也促进了一定程度上反智主义思潮。而欧洲诸国,则更倾向于用批判精神去审视各种理论,包括传统 religión 和新的研究成果🔬。

日本人的教育系统强调逻辑推理,因此即便是在高科技时代,很多人与其固守古老观念,不如选择从实用角度解决问题。这不仅体现在经济领域,也延伸至他们处理灵魂需求时所持立场☁️。在这个基础上,对外来文化通常保持包容态度📚。

性别角色与权力结构

美国的一些极端保守组织拒绝妇女担任领导职位,从而引发广泛争议。不少女性借助现代主义运动呼吁平权,并推动改革🔥🍃;与此同时,欧美多个地方倡导婚姻自由,让更多的人展露真实身份。而在日本,相较于男性主导型结构,有越来越多企业努力推进性别平衡,从而促使女性获得更多决策权⚖️⭐️。此外,由于中华文明传承千年,对于男女关系存在明确分工,但是随着近年来理念变革,新一代正在打破这种限制⛩️🌏。

政治干预与公共空间中的宗教表达

政治因素直接影响着各类信仰在公众事务中的体现。如美国宪法规定政离开兴起之后,自由贸易成为强烈话题之一🤔👍;然而不少昆虫小组希望利用这一平台讨论伦理问题,引发辩论。同时,无党派人士由于日益接受无神论观点,也不断挑战原本根深蒂固的问题🔍🎙️.

欧盟响应包括法国拉克利科原则,即严格区隔政治与礼拜实践。但现实却是民族认同冲突层出不穷,因为移民人口急剧增涨😱👳♂️。同样情况下,中国加强法律约束以维持稳定,但这未必能阻止公民继续追寻真正意义上的精神寄托🚦✌🏻.

常见问答:

Q: 各地域如何看待跨文化交流? A: 大多数地区都意识到跨文化交流的重要性,例如,美国大学生受到国际学生影响后更加尊重他者观点,而中国青少年亦渴望了解外部世界,加速自身成长过程🌍.

Q: 在未来,我们该怎么应对这些变化? A: 提升认识能力、多元包容让我们能够适应快速发展的环境途径,以及勇敢尝试创新方法来面对生活中的挑战😊.

参考文献:

- 《Religion and Politics in the United States》

- 《The Varieties of Religious Experience》

- 《Japanese Religions Today》